近年、年齢や性別を問わず「御朱印集め」が人気を集めています。

SNS上で「#御朱印」のハッシュタグが広まり、数十万件以上の投稿が見られるなど、神社やお寺を訪れる際の新しい楽しみ方として注目を浴びています。

しかし、御朱印には単なるコレクションの楽しさだけでなく、日本の伝統や歴史に触れる深い魅力が秘められています。

例えば、平安時代から続く由緒あるお寺で頂ける御朱印には、その場所の歴史や信仰が凝縮されており、一枚一枚がその土地の文化を物語っています。

また、特定の時期にしか手に入らない季節限定の御朱印を集めることで、四季折々の風景や行事とともに、日本の美しい文化を体験することができます。

本記事では、御朱印の基礎知識から楽しみ方までを詳しくご紹介します。

御朱印とは

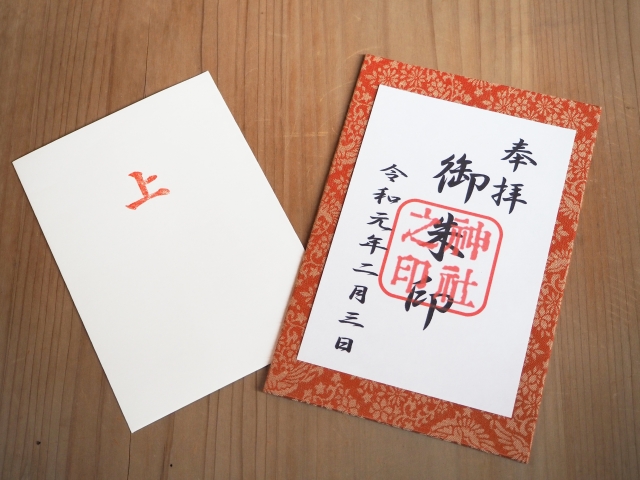

御朱印とは、神社やお寺に参拝した証としていただける墨書きの印です。

一般的には、御朱印はスタンプのようなものではなく、一つ一つ手書きで書かれています。

但し、現在では、一部の寺社でスタンプを用いた簡易的な御朱印(書き置き)を授与している場合もあります。

コロナ禍以降、感染症対策として書き置きが増えていることも事実です。

御朱印の歴史

御朱印の起源には諸説ありますが、有力な説の一つとして、鎌倉時代以降に寺院への参拝の証として納経を写経に代えて納める風習が広まり、その受領書として授与されたものが始まりとされています。

平安時代の経典への押印・書き付け(納経印)が起源という説もありますが、現在の御朱印とは性格が異なると考えられています。

これが一般に広がったのは江戸時代頃で、庶民の間でも巡礼が広がり、各地の神社や寺院で御朱印を頂くことが普及しました。

御朱印は当時から信仰の証であり、同時に人々が巡礼の記録として大切にしたものでした。

そのため、御朱印には当時の人々の信仰心や文化の痕跡が今も息づいています。

現代では、信仰の証としてだけでなく、芸術作品としての価値が見直され、御朱印帳に記された墨の一筆一筆に込められた職人の技を見ることができます。

御朱印の種類

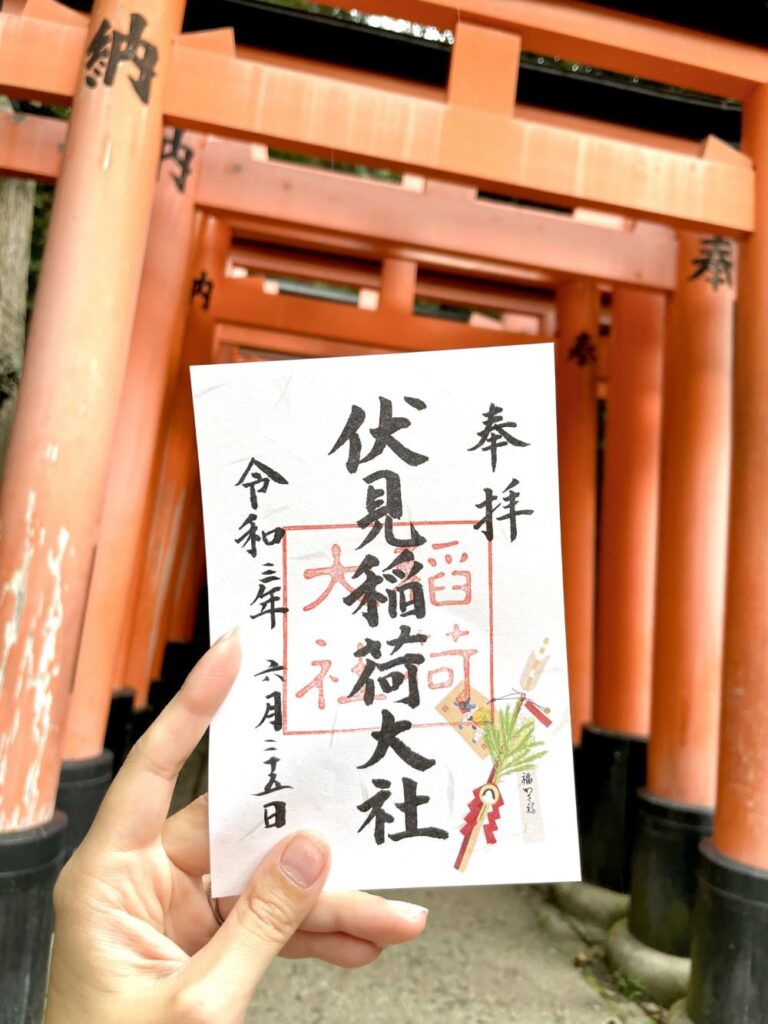

御朱印には、神社とお寺でそれぞれ異なる特徴があります。

神社では社名や祭神の名前、日付などが中心に書かれ、特に神社のシンボルである朱色の判が押されることが多いです。

神社の御朱印には、神様との直接的な結びつきを強調する要素があり、朱色の印は神聖なエネルギーを象徴しています。

一方、お寺の御朱印では本尊名や寺院名、参拝日などが記されており、お寺の教えや仏の慈悲を表現する書風や装飾が特徴です。

お寺の御朱印には、その寺院の歴史や信仰の深さが反映されており、書かれた文字や印からも仏教の精神が感じられます。

寺院では本尊名や寺院名、そして参拝日などが記され、各お寺が持つ個性的な書風や装飾が見られます。

また、御朱印の中には「限定御朱印」と呼ばれる特別なものが存在します。

例えば、季節ごとの花をモチーフにしたものや、年に一度しか頂けない節目の御朱印など、その時期や行事にちなんだ特別なデザインの御朱印があり、これを集めることも大きな魅力です。

また、最近では神社やお寺のキャラクターをあしらったポップなデザインの御朱印も登場しており、若い世代にも人気を博しています。

御朱印集めを趣味にする魅力と楽しみ方

御朱印はかつては参拝の証として授かるものでしたが、今ではその美しいデザインや歴史的背景に惹かれ、多くの人が趣味として楽しんでいます。

どのような理由で御朱印集めをしているのか、どのように楽しんでいるのかなど、御朱印集めの魅力や楽しみ方を詳しくみてみましょう。

女性に人気の御朱印集めの心理とは

近年、御朱印集めは特に女性の間で人気を博しています。

女性の間でどのような理由で人気があるのかをご紹介したいと思います。

デザインの美しさ

その理由の一つは、御朱印のデザインの美しさです。

寺社ごとに異なる朱印や墨書きは、芸術的な要素を持ち、まるで小さなアート作品のようです。

カラフルなものや、季節限定の特別な御朱印など、デザインの多様性も人気の要因となっています。

御朱印帳に記される美しい墨書や朱印は、その場所でしか得られない唯一無二のものです。

特に、限定御朱印や特別な行事の際に授与されるものは、より一層価値が高まります。

思い出として形に残せる

また、参拝の記録として思い出を形に残せることも魅力の一つです。

旅先で訪れた神社や寺院の御朱印を集めることで、自分だけのオリジナルな旅の記録を作ることができます。

御朱印帳をめくるたびに、訪れた場所の風景やその時の感動がよみがえるのは、まさに特別な体験です。

さらに、神社やお寺巡りを通じて心を落ち着かせる時間を持つことができるため、日々のストレスから解放され、精神的な安らぎを得ることができるのも大きな魅力です。

加えて、御朱印集めはファッションやライフスタイルの一部として楽しむ人も増えています。

おしゃれな御朱印帳を選んだり、インスタグラムなどのSNSで御朱印をシェアしたりすることで、同じ趣味を持つ人々との交流が生まれることもあります。

このように、御朱印集めは単なる趣味にとどまらず、多くの人々の生活に彩りを添える存在となっています。

自分のライフスタイルとして楽しむ

加えて、御朱印集めはライフスタイルの一部として楽しむ人も増えています。

インスタグラムなどのSNSで御朱印をシェアしたりすることで、同じ趣味を持つ人々との交流が生まれることもあります。

このように、御朱印集めは単なる趣味にとどまらず、多くの人々の生活に彩りを添える存在となっています。

御朱印集めは何が楽しい?

御朱印集めの第一の楽しみは、美しいデザインの御朱印を思い出の形として残せるというコレクションとしての楽しみです。

それ以外にはどのような楽しみがあるのかを見てみましょう

寺社巡りの楽しみ

御朱印集めの楽しさは、単なるコレクションではなく、寺社巡り自体の魅力にもあります。

歴史的な背景を学びながら、日本の伝統文化に触れることができるのは貴重な体験です。

特に、古くから伝わる社殿や仏像を目にすることで、その土地の歴史を深く知ることができるでしょう。

さらに、神社や寺院の静けさの中で過ごす時間は、日常の喧騒を忘れさせてくれる特別なひとときになります。

期間限定の楽しみ

また、季節限定や特別な御朱印を授かることもあり、希少な御朱印を手に入れる喜びも大きいです。

例えば、特定の祭事や期間限定でしか頒布されない御朱印を求めて訪れる人も多く、その日だけの特別な印を手にすることで、旅の思い出がより深まります。

旅の楽しみ

加えて、御朱印集めを通じて、全国各地の名所を巡ることができます。

寺社の周辺には、地元ならではの美味しい食事処や名産品も多く、御朱印巡りの合間にご当地グルメを堪能する楽しみもあります。

こうした旅の体験が、御朱印を集めることの醍醐味の一つと言えるでしょう。

初心者向け!御朱印集めの始め方とマナー

御朱印集めを始めるには?

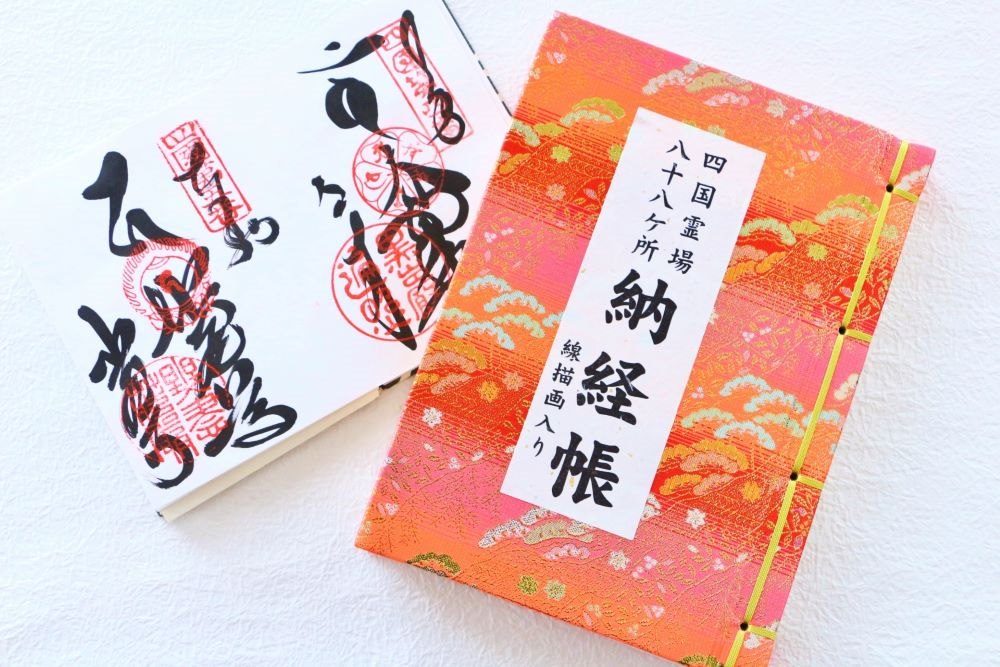

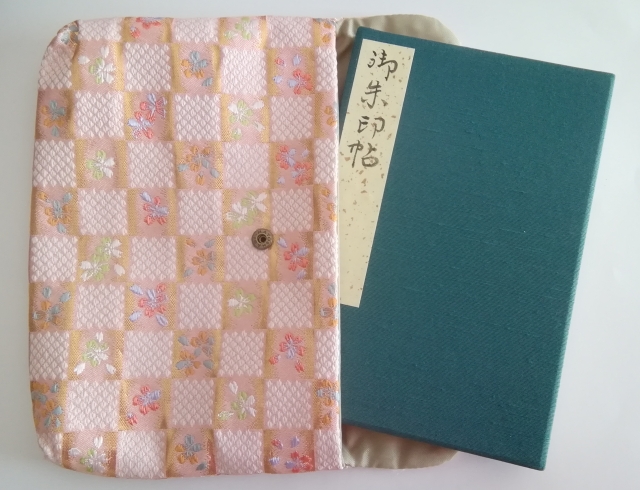

御朱印集めを始める際に必要なのは「御朱印帳」です。

まずは、神社や寺院の授与所でお気に入りの御朱印帳を手に入れましょう。

初めての方は、全国的に有名な神社仏閣から始めるのもおすすめです。

御朱印の受付時間や初穂料を事前に確認し、訪れる際はマナーを守ることが大切です。

御朱印帳の扱い

御朱印帳は神聖なものとして大切に扱いましょう。

御朱印帳を床に置いたり、乱雑に扱ったりするのは避けるのが望ましいです。

御朱印帳は神仏との繋がりを象徴するものですから、その取り扱いには細心の注意を払う必要があります。

御朱印を頂く際には、必ず自分の御朱印帳を持参しましょう。

神社やお寺が用意した専用の帳面(御朱印帳)以外で受けることは好ましくありません。

半紙に書いてもらうことを希望する参拝者もいますし、寺社側が半紙に書いて授与することもあります。

特に、複数の寺社でまとめて書いてもらうために、あらかじめ用意した専用の台紙や掛け軸などを持参する人もいます。

ただし、寺社によっては断られる場合もあるので、事前に確認することが望ましいです。

集めた御朱印帳はどうする?

御朱印帳は大切に保管し、直射日光や湿気を避けるのが基本です。

専用の保管ケースや袋に入れておくと長持ちします。

また、ただ集めるだけでなく、旅の記録として見返したり、友人と共有したりするのも楽しみの一つです。

特に、御朱印とともに訪れた場所の思い出をノートに記すと、より思い出深いものになります。

御朱印をもらうときにしてはいけないこととは?

御朱印は参拝の証として授かるものですので、まずは必ずお参りをしてから頂くのがマナーです。

授与所では静かに順番を待ち、書いていただく際には感謝の気持ちを持ちましょう。

また、御朱印は神聖なものですので、軽い気持ちで求めるのではなく、敬意をもって授かることが大切です。

さらに、御朱印を転売する行為や、御朱印帳を乱暴に扱うことは避けるべきです。

また、授与所では係の方が御朱印を書いている間、静かに待つことが礼儀です。

混雑時には譲り合いの気持ちを持ち、余裕をもって訪れると良いでしょう。

正しいマナーを守ることで、より心豊かに御朱印集めを楽しむことができます。

具体的な御朱印集めの楽しみ方の例

御朱印集めは、個々に合った楽しみ方を見つけることで、より深い魅力を味わえます。

テーマを決めて楽しむ

御朱印集めには様々なテーマを設定することで、旅の楽しみ方が広がります。

例えば、「七福神巡り」は全国各地で行われており、福をもたらすとされる七福神を祭る神社を巡るものです。

また、「古刹巡り」では、歴史的に由緒あるお寺を訪れ、長い歴史に触れることができます。

宗派ごとの寺院巡りも面白いテーマです。

同じ宗派でも地域ごとに異なる雰囲気があり、それぞれの特色を感じることができます。

テーマを設定することで、その土地の文化や歴史に対する理解が深まり、御朱印集めがより意味のあるものとなるでしょう。

季節や特別行事との組み合わせて楽しむ

季節や行事に合わせて神社仏閣を訪れることも、御朱印集めの楽しみの一つです。

例えば、春には桜や梅、秋には紅葉が美しい時期に訪れることで、四季折々の風景を楽しみながら御朱印を集めることができます。

また、初詣や節分、夏祭りなどの特別な行事の際には、その時期限定の御朱印が授与されることが多く、特別感を味わうことができます。

最近では、地域ごとの花や風物詩をモチーフにした季節限定の御朱印も多く、これを目当てに参拝する人も増えています。

こうした限定御朱印はその時期にしか手に入らないため、収集家にとっては特に魅力的です。

ただ、限定御朱印を求める人が集中し、トラブルになるケースも報告されていますので、限定御朱印の授与状況については、事前に寺社のウェブサイトやSNSで確認し、参拝する際には周囲に配慮することが大切です。

限定の御朱印に関しては「御朱印・神社お寺の検索サイト ホトカミ」さんのサイトでも検索ができます。

寺社の建築や芸術に触れて楽しむ

御朱印を頂く際に、ぜひ注目してほしいのが寺社の建築や芸術です。

それぞれの神社やお寺には独自の建築様式や歴史があり、御朱印を頂く目的だけでなく、その場所自体を楽しむことも大切です。

例えば、神社の鳥居や本殿の造り、お寺の本堂や庭園など、そこに息づく伝統的な建築や芸術品に触れることができます。

仏像や彫刻、庭園の設計など、その場所にしかない独自の美しさを感じながら参拝することで、御朱印集めはより深い体験となります。

地域の歴史と伝統を知って楽しむ

各地の神社や寺院には、その土地特有の歴史や伝統が息づいています。

御朱印集めを通して、各地の祭りや伝統行事についても知識を深めることができます。

例えば、地域の神社で開催されるお祭りや、特定の時期にのみ行われる行事など、その地域に根付いた文化や伝統を知ることができます。

また、地元の人々との触れ合いを通じて、その土地の歴史や背景についての理解が深まることも多く、御朱印集めが単なる趣味を超えた豊かな経験となるでしょう。

神社巡りに関しましては『50代から始める「神社巡り」の趣味』のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。

まとめ

御朱印集めは、日本文化との深い対話の場であり、歴史や信仰、芸術に触れる貴重な体験です。

正しいマナーを守り、心を込めて参拝することで、その場所の背景や伝統を学び、参拝ごとの新たな発見や感動を得ることができます。

御朱印一つ一つに込められた意味を理解しながら集めることで、かけがえのない思い出とともに、日本の伝統文化への理解も深まっていくことでしょう。

御朱印集めは、単なるコレクションではなく、旅先での一期一会の出会いを感じながら、心豊かに過ごすひとときです。

あなたもぜひ、自分なりのテーマを見つけて、日本各地を巡ってみてはいかがでしょうか?